뱅크런, 웰스파고, 그리고 또 어디?

미국의 4대 은행인 웰스파고가 또 사고를 쳤습니다.

지난달 30일에 미국 재무부와 페드로부터 9780만 달러의 벌금을 부과 받았는데요.. 우리 돈으로 치면 1300억 원 정도 됩니다. 2010년부터 2015년까지 해외 은행의 금지된 무역 금융 플랫폼을 제공하는데 대한 제재를 받은 것입니다. 웰스파고가 사고를 친 건 이번이 처음이 아닙니다. 지난해 어떤 일이 있었냐면 1600만 명의 고객들에게 바가지 금리 씌우고, 바가지 수수료를 책정한 혐의로 벌금과 고객 보상금을 합쳐서 우리 돈으로 거의 5조원이 가까운 돈을 물어줬습니다. 역대 최대 벌금이었는데요.. 2016년에도 거의 은행으로 이게 과연 은행이 맞는지 의심할 정도의 일을 저질렀습니다. 실적 부풀리려고 고객 동의 없이 수백만 유령계좌 대포통장을 만들었습니다. 미친 거죠. 수십억 달러 거의 이때도 오전 이상의 벌금을 물었었습니다. 그래서 이걸 원상복구할 때까지 자산을 늘리지 못하는 제재도 받았었고 웰스파고의 대표 사업이 모기지 대출인데 모기지 사업을 대폭 축소하고 사실상 철수하는 일까지 벌어졌습니다. 이러한 스캔들의 대형 금융 사고가 만약에 지금 발생했다면 웰스파고 운명은 어떻게 되었을까요? 실리콘밸리 은행 파산 이후 유럽의 크레딧 스위치 있고 도이치뱅크 찍고 다시 찰스 슈합이라는 그 증권사도 흔들렸었는데 웰스파고까지 휘청거렸을 가능성이 컸습니다.

미국의 소형은행에서만 예금이 빠졌는데 지난주부터는 대형 은행에서 다시 예금이 빠지고 있습니다. 이런 뱅크런이 일어나고 있는 상황에서 괜찮을 거야 큰 회사는 괜찮다는 대마불사가 통했을까요? 미국의 은행 발 위기가 지금처럼 찻잔 속 태풍으로 끝날 것이다라고 확신할 수 있을까요? 나아가서 인플레와 고용 긴축엔 어떤 영향을 미쳤을까요? 이번 주엔 은행 발 위기와 고용보고서를 중심으로 주요 이슈와 일정을 살펴보겠습니다.

웰스파고 스캔들 이번 사건은 사실 해프닝에 불과합니다. 그동안 너무 많은 죄를 저질렀기 때문에 이번 건 거의 경범죄 수준이고요, 너무 천문학적인 벌금을 많이 냈기 때문에 이번 9천7백만달러 정도는 되게 소소한(?) 액수가 되는 거죠. 그리고 또 웰스파고 하고의 벌금 제재 공표 시점이 언제였습니까 지난주 금요일이었잖아요. 금요일은 은행발 기가 좀 잠잠해지던 때였습니다. 만약에 1, 2주일 전에 실리콘밸리 은행 무너지고 CS 크레딧 스위스 막 흔들릴 때 웰스파고가 이런 얘기가 나왔다면, 웰스파고도 지지난번에 이런 대형 범죄자전략지라고 하면서 도이치 은행처럼 막 흔들렸을 수도 있을 있습니다. 그래서 FED가 발표 시점도 잘 조정을 했던 거 같고, 이렇게 위기 극복이 되느냐 아니면 또 다른 위기의 전조가 되느냐를 보여준 또 사례가 있는데, 2007년에 베어스댄스를 JP모건 인수해서 위기가 일단락 되는 듯 했습니다. 하지만 그 다음에 페니맥 AIG 흔들리면서 결국 리먼 브라더스 파산하면서 글로벌 금 위기가 촉발이 됐었잖아요. 이번에도 그럴 수 있다라는 거죠. 또 반대의 경우도 있었습니다. 베어스던스 모먼트만 있었던게 아닙니다. 2017년에 미국의 뉴올리언스에 있는 퍼스트 NBC 은행이 있었는데요... 지역은행이었는데요, 자산 47억달러 예금 35억 달러 지역은행 치고는 작지 않은 은형이었습니다. 2016년 1년 전만 해도 파산은행이 없다가 2017년에 파산은 하니까 다들 불안했죠. 그 당시가 또 금리가 올라가던 시점입니다. 2017-17년보다 금리를 올리던 시점입니다. 긴축을 하던 시점에 다른 지역은행으로 위기가 전이 되는 것 아니냐? 이런 불안감이 있었는데요 하지만 기후로 끝났었는데요, 이번에는이 두 가지 경우 중에 어디에 속할까요? 베아스댄스 모먼트일까요 웰스파고와 찰스 슈아브스캔들이 하나의 해프닝으로 끝날지 여부는 현재 은행 발 위기가 2007년이냐 2017년 어게인 이냐, 지금 현재로 보면 중간 어딘가에 있을 것 같습니다.

다시 긴축의 시대?

은행의 시간은 그래도 좀 지나가고 있습니다. 은행발 위기가 좀 잠잠해지고 있기는 하는데요..인플레이션의 시대가 다시 도래하고 있습니다. 긴축의 시간이 왔다는 것이죠. 다시 FED 인사들은 이때를 기다렸다 라고 한 듯 2% 물가 목표제 이룰 거야 금리인할 일 없을 거야, 해야 할 일 많다라고 얘기를 하고 있습니다. 매파적 발언을 쏟아내고 있습니다. 물론 다른 얘기도 있습니다. 파월의장이 지난달 FOMC 후 기자회견에서 뭐라고 했습니까? 은행의 신용경색, 은행의 대출 축소가 기준금리를 한번 아니면 그 이상 금리 인상 효과와 비슷하다라고 얘기를 했습니다. 왜냐하면 대출을 줄이면 시중 유동성이 줄어드니까 그것 자체가 감축 효과가 있다라는 설명이었습니다. 은행들의 대출 축소는 거의 기정사실 정해진 수순입니다. 중소형 은행은 말할 것도 없고 대형은행에서도 뱅크런이 일어나고 있기 때문에 조달 금리가 올라가 대출이 힘들어지게 되는 것입니다. 전체 이탈 규모는 줄고 있다라고 하지만 여전히 은행예금보다 더 높은 금리를 주는 mmf로 돈이 몰리고 있습니다. 이렇게 되면 은행들은 그동안 거의 제로금리로 수시 입출예금이나 아니면 기껏해야 2~3%대 정기예금으로 자금을 조달해왔습니다. 하지만 FED로부터 재할인율 그리고 즉시 대출을 받아오면 거의 5%에 육박하는 금리를 주고 돈을 받아옵니다.

즉, 0%, 2%였던게 5%로 거의 2배 이상이 됐다는 것인데요... 결국에 고금리 조달해왔으니까 대출도 고금리로 나갈 수밖에 없고 그러면 대출액은 전체적으로 줄고, 연체율은 올라갈 가능성이 큰 것입니다. 이런 상황에서 상업용 부동산이 가장 큰 위기에 어떤 출발점이 될 수 있다는 얘기가 있고, 은행의 옥석이 가려지고, 뱅크론 때문에 조달 금리가 급격히 올라 졌으니까 은행의 수익성은 악화할 수밖에 없습니다. 그래서 다음 주부터 은행에 실적 수준이 본격화 되는데요, 상황에 따라선 은행들의 생사기로를 가르는 분기점이 될 수도 있을 것 같아서 실적 시즌도 잘 봐야 될 것 같습니다.

결국엔 이모든 것은 인플레이션에서 나온 것이죠.

상당히 중요한 발표가 지난주 금요일에 있었습니다. EU 유럽연합에 발표한 유로존 3월 소비자 물가였는데요.

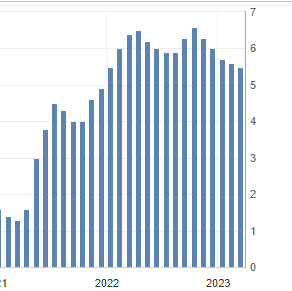

YoY 전년 동년대비 6.9%였습니다. 2월이 8.5%인데 3월 6.9%를 뚝 떨어진 것입니다. 1991년 유로전이 통계를 만든지 발족한 이후 거의 가장 큰 둔화 폭이라고 합니다. 이유는 당연히 기저효과 때문입니다. 러시아가 우크라이나를 침공한 것이 작년 2월이었는데요.. 3월부터 물가가 급등했습니다. 그래서 올해 3월은 기준점이 올라가 있으니까 기저효과를 누린다는 것입니다. 특히 에너지 물가가 많이 올랐었습니다. 실제로 2월까지 에너지 물가가 13.7% 그 전에는 40% 30%였어요 근데 3월에 얼마였습니까 0.9% 하락이었습니다. 결국 이것 때문에 기저효과 때문에 헤드라인 물가 상승률이 상당히 둔화됐다라는 거고요, 똑같은 패턴이 미국에서도 일어날 수 있겠죠. 베스트포크 인베스먼트가 앞으로 미국의 cpi 상승률이 전달 대비 0.6%가 올라도 6월 CPI가 3%대 진입을 할 거라고 보고 있습니다. 3.99% 정도가 될 걸로 예상을 했습니다. 이런 기조 효과가 계속 가면 좋으나, 6월까지 갈 것으로 전망을 하고 있습니다. 왜냐하면 작년에 물가상승률 CPI가 쭉쭉 올라와서 6월에 정점을 찍고 9.1%를 우리에게 안겨줬고, 그 다음부턴 조금 둔화됐습니다.

기저 효과가 6월까지 되게 크고 7월부터는 기저효과가 적게 적용이 될 것으로 보고, 또 문제는 주거비와 임금이 안 떨어져서 서비스 인프라도 여전히 안 떨어지고 있습니다. 그래서 유럽의 3월 근원과 상승률은 5.7%였고요 전달이 5.6%에서 오히려 더 높아졌습니다. 미국에서도 이런 끈적끈적 한 근원 물가가 재현되고, 즉 헤드라인 물가는 많이 떨어질 수 있지만 그것은 6월까지는 기저효과가 있을 수 있고, 근원 물가는 끈적끈적하게 계속 유지가 될거다라는게 예상인데요... 그런데 미국의 주거비의 경우는 하락이 1년전부터 진행되던 것이 물가에 반영이 늦은 상태라...미국에서도 계속해서 유지가 될 것인지는 봐야 될 것입니다. 그래서 패드가 금리를 동결해 낼 수 있어도 인화는 하기 힘들다라고 보는 대표적인 이유가 되고 있습니다.

4월7일 금요일에 발표되는 3월 고용보고서 - 금요일은 미 증시 휴장일

그리고 이번 주만 놓고 보면 인플레이의 시간도 긴축의 때도 아닙니다. 주인공은 미국의 3월 고용보고서입니다. 오늘 4월7일 금요일에 나오죠 금요일 아침에 나오는데요 현재 3월 신규 일자리는 225,000개 2월이 311,000개였으니까 그보다 많이 떨어질 겁니다 줄어들 겁니다. 그런데 노동시장이 좀 둔화되고 있다는 것을 보여주려면 10만개 이하로 내려가야 되는데 아직 갈 길이 먼 것으로 보입니다. 고용보고서가 바로 증시에 반영이 되면 좋은데 고용보고서 발표될 시점이 성 금요일 굿프라이데이라고 해서 증시 휴장일 입니다. 그래서 이 고용보고서가 발표되기 전까지 계속 관망하다가 이게 나오면 바로 반영이 되어야 하는데 금요일은 반영이 되지 않습니다. 그리고 월요일에 한국장에 반영이 또 되겠죠. 그래서 고용보고서에 상당히 촉각을 곤두서 있는 상태구요. 노동시장과 인플레이션의 그 관계만 놓고 보면 그래도 최근에 반길만한 소식들이 좀 있었습니다. 빅테크를 중심으로 해고가 늘어서 노동시장이 좀 식을 거야라는 기대가 있었고요, 그리고 그동안 구직자가 없어서 임금 상승의 원흉이 됐던 호텔과 식당의 일자리가 크게 늘었죠, 그래서 단계적으로는 악재가 될 수 있지만 장기적으로는 임금을 떨어뜨릴 수 있어서 둔화시킬 수 있어서 좋은 징조라는 것입니다. 반대로 이번 고용보고서에서도 노동상황이 뜨겁다라는게 또 다시 확인이 된다면 다음 달 FOMC에서 또 금리를 인상할 가능성이 있는데요.. 현재 페드아치를 보면 금리 동결 가능성이 조금 더 높은 51% 이고 25bp 인상이 47% 정도 됩니다.

계속해서 긴축의 필요성이 올라가면 올라갈수록 20을 인상 가능성이 높아지겠죠 아무리 금리를 인상해도 노동시장은 끄떡도 하지 않고 있기 때문입니다. 인플레와 실업률 간의 관계를 보여주는게 필립스 곡선입니다.

인플레이션율이 떨어지면 실업률은 올라가는데 지금은 인플레가 조금 떨어져도 실업률은 거의 상승하지 않고 움직이지 않고 있는 것입니다. 필립스 곡선이 기울기가 기울어 더 급해지고 거의 일자가 되고 있다는 것입니다. 지난해 22년부터 올해 것을걸 보니까 일자였다라는 것입니다. 필립스 곡선이 아니고 필립스 직선이었다는 겁니다 ..크리스퍼 월러 FED이사가 지난주에 연설을 했는데 이런 얘기를 했습니다. 불완전한 필립스 곡선에 대해서 얘기를 했는데, 이 법칙 자체가 무의미지고 있다는 것입니다. 감축 필요성을 얘기를 하면서 이런 얘기를 했던 겁니다 . 최근에 은행 발 위기를 보면 패드가 긴축해도 탄탄한 노동청 끄떡없다 필립스 곡선은 거의 필립스 직선이 되고 있다. 이런 걸 보여주고 있습니다. 하지만 엉뚱하게 긴축의 부작용으로 금융위기로 번질 수 있다는 걸 우리가 요번에 느끼게 되었습니다. 그래서 FED 앞으로 긴축에 대 부작용을 얼마나 헤아릴지 그리고 필립스 곡선이 어떻게 정상화 될지, 아니면 근원 물가가 그래도 좀 끈적끈적하다는게 좀 완화될지 기저효과가 얼마나 될지가 앞으로 패드의 피벗에 어떤 시점 변수가 될 것 같습니다.